|

|

|

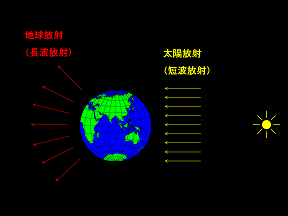

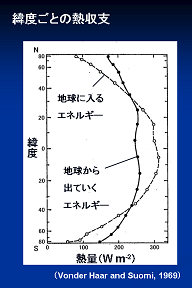

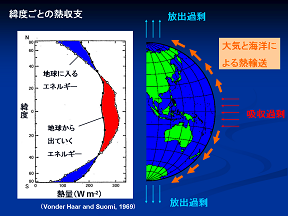

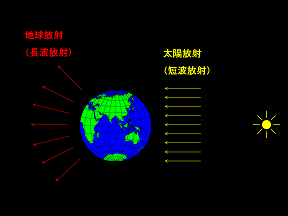

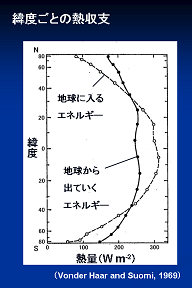

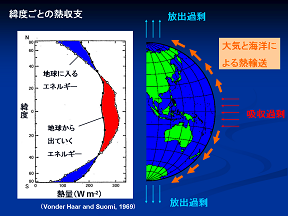

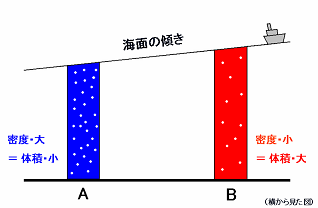

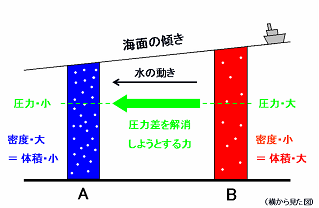

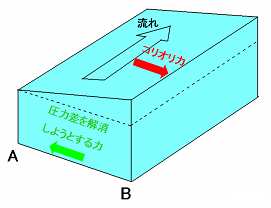

| 図1 | 図2 | 図3 |

|

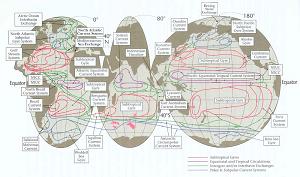

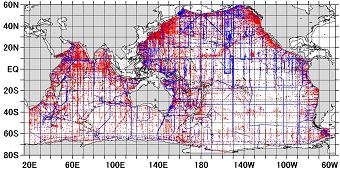

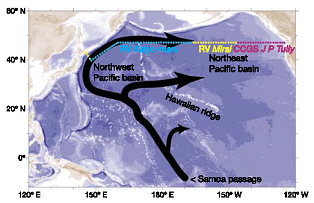

| 図4: 海洋の表層循環(Schmitz, 1995) |

|

|

|

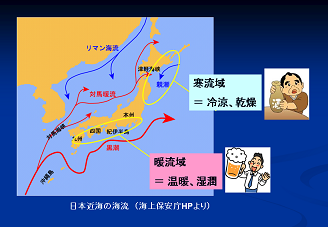

| 図5 |

図6: 97-98エルニーニョ現象最盛期 (1997年11月)の月平均海面水温 平年偏差 (気象庁HPより) |

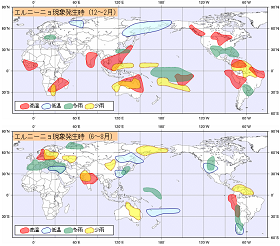

図7: エルニーニョ現象に伴う 天候の特徴(気象庁HPより) |

|

|

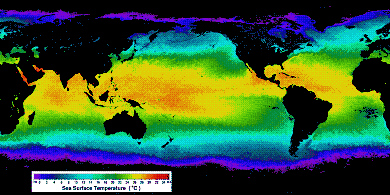

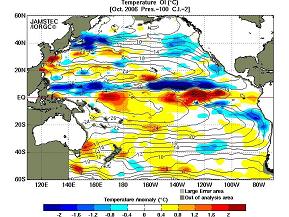

図8: 2006年10月の全球海面水温平均分布 (NASAのHPより) |

|

|

|

| 図9 | 図10 | 図11 |

|

|

| 図12 (写真は「えびっち」さん提供) | 図13 |

|

|

|

| 図14 |

図15: Argo以前に観測された、 入手可能な全ての高精度 水温・塩分データの分布 |

図16: 初春の海洋観測風景 (遠洋水研 植原量行氏提供) |

|

|

|

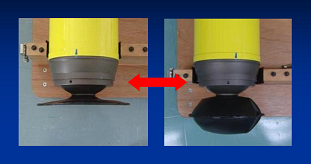

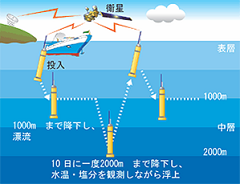

| 図17 | 図18 | 図19: Argoフロートの動き |

|

|

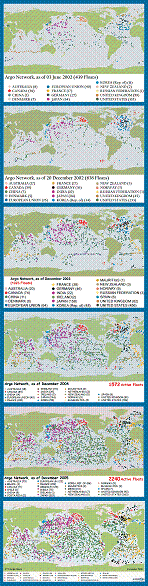

図20: Argoフロートの分布(上から、2002年6月、2002年末、 2003年末、2004年末、2005年末、2006年末) |

|

|

図21 |

|

|

図22: JAMSTECむつ研究所の高圧水槽を用いた、 フロートの事前調整の様子 |

|

|

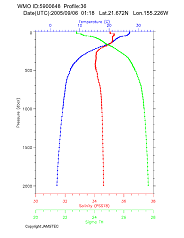

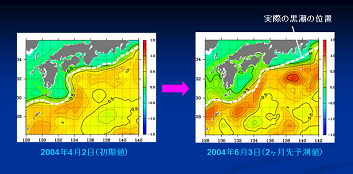

| 図23 | 図24 |

|

| 図25 |

|

| 図26 |

|

| 図27 |

|

|

| 図28 (遠洋水研 植原量行氏提供) |

図28-2: 2007年1月16日付 読売新聞(Web版)記事 |

|

|

図29: フロートに搭載されたクロロフィルセンサー (東大海洋研 安田一郎教授提供) |

|

| 図30 |

|

|

|

図31: 世界の年平均地上気温の 平年差の経年変化 (気象庁HPより) |

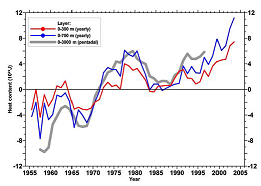

図32: 全球海洋の貯熱量の経年変化 (Levitus et al., 2005) |

|

|

図33: ツバルの高潮被害 (NGO「Tuvalu Overview」HPより) |

|

|

| 図34 | 図35 |

|

|

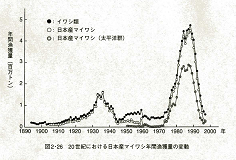

図36: マイワシ年間漁獲量の変動 (講談社「海と環境」より) |

|

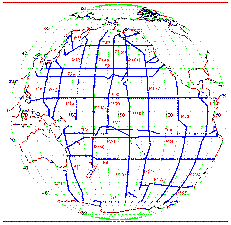

| 図37: 太平洋のWOCE観測ライン |

|

|

|

図38: 再観測を行ったWOCE観測線の位置 (Fukasawa et al., 2004) |

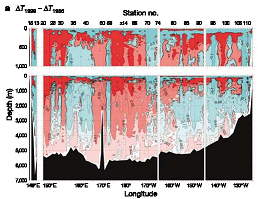

図39: 図38に示される観測線における、 1999年と1985年の水温の差の分布 (Fukasawa et al., 2004)より |